История деревни Садок и колхоза имени Дальневосточной Красной Армии

Голод в Казахстане 1932-1933 годов именуется Великим джутом (с казахского – падёж). Раскулачивание, коллективизация, планирование гигантских объёмов на заготовительный период, фактическая конфискация скота, сильная засуха и неурожай – население массово умирало, были зафиксированы многочисленные случаи каннибализма, более 600 тысяч человек откочевали за пределы Родины. Казахи уходили в соседние государства, в том числе и Россию.

Некоторые семьи оказались и в Нижнетавдинском районе. Главным инициатором организации колхоза имени Дальневосточной Красной Армии (ДвКА) был мулла Ерден Нурпеисов. Известно, что в 1932 году он с семьёй проживал в деревне Катыр Миясского сельсовета, а в 1937 году – на территории Антроповского. До образования аула семьи часто кочевали из одного населённого пункта в другой между Верхней Тавдой и Нижней.

Первый архивный документ, касающийся колхоза ДвКА, датируется 3 сентября 1938 года. В этот день в Нижней Тавде прошло очередное партийное заседание. Повестка была богатой, и один из вопросов был посвящён организации казахского колхоза – переселенцы обратились с ходатайством в райисполком. Они захотели создать сельскохозяйственную артель, полностью состоящую из казахов, временно проживающих в Заводоуковском, Тюменском и Ялуторовском районах. Как сообщили ходатайствующие, планируется приезд в район около двадцати пяти семей. Власти дали добро, а также попросили областной исполком предоставить льготы по сельхозналогу и ссуду на жилищное строительство.

Осень 1938 года и весь следующий год прошли в заботах. Работа по обустройству аула кипела, вырастала ферма, возводилась школа. Весть об организации казахского колхоза прокатилась по югу области, и число желающих присоединиться росло. Люди приезжали, обустраивались, получали ссуду и строились. Каждая семья отдавала в общее пользование часть скота. Государство на первых порах помогало новой сельхозартели, отпустило 1000 рублей на покупку скота для фермы. Впереди было много работы, но казахи – народ трудолюбивый, и новая деревня Садок, а вместе с ней – и колхоз ДвКА, крепли и развивались.

Фрагменты постановления от 28 декабря 1938 года об итогах уходящего сельскохозяйственного года:

«Отметить, что 1938 год явился годом дальнейших успехов сельских хозяйств нашего района. Выросла политическая производственная активность колхозных масс, выросли новые кадры замечательных людей, передовиков социалистических полей. На основе развития стахановского движения и социалистического соревнования, весенний сев по району закончен на 20-25 (дней?) раньше, чем в 1937г. Значительно поднялся материальный и культурный уровень колхозной зажиточной жизни. Зернопоставки и возврат ссуды по району – закончен на 30-40 дней раньше, чем в 1937 (…).

Наряду с этим достижением, районное совещание констатирует, что отдельные колхозы и в целом район с уборочной кампанией не справился и состояние завершении с/хоз года является неудовлетворительным.

По колхозам района остались неубрано и ушло под снег – зерновых 12 га, льна 30 га, картофеля 32 га… До сих пор в копнах и кучах лежит хлеба с площади 291 га. Не обмолочено хлеба с площади 3000 га, испорчено хлеба 468 центнеров. Подвергалось порче хлеба 2614 цент. Льно и льно-волокно по колхозам района сорвано. Картофель по району выполнен 8099 цен. 64%, не выполнено 4628 центнеров. Допущенный высокий падеж молодняка достигает: по жеребятам 9%, телятам 8,5%, поросятам 19,3%, ягнятам 9,5%…».

Перед бурей. В феврале 1939 года председатель Ерёминского сельсовета Новопашин обратился в исполком с просьбой помочь казахскому колхозу с приобретением семян и сельхозинвентаря. Как и было запланировано, казахский колхоз приступил к первому масштабному севу весной 1940 года. В их распоряжении оказалось 78 гектаров пашни.

Жители деревни Садок решили воспользоваться дополнительной льготной ссудой. Правительство гарантировало их переселенцам: каждая семья, переселявшаяся из малоземельных областей в Сибирь, получала на ремонт и обустройство дома 500 рублей, 300 – на хозяйственные цели, а некоторые, не имеющие коров, могли рассчитывать и на 800 рублей на их покупку. Всё бы хорошо, но казахи не были плановыми переселенцами, и переехали в Нижнетавдинский район уже со своей живностью, когда другие скота не имели. Районное начальство в ходатайстве о предоставлении льгот отказало. Но уже в октябре переговоры закончились положительным решением райисполкома:

«Учитывая, что колхоз им. ДВКА является вновь организованным колхозом, состоящим исключительно из казахов-переселенцев, прибывших в Н-Тавдинский район в 1939 году и переселившихся на землях ГЗФ, посев яровых культур в колхозе составляет 58 га, посеяно озимы в 1940 году 20 га, следовательно всего освоено земли 78 га из 235 га пустошей и залежей, переданных колхозу по акту вечного пользования землёй.

Руководствуясь Указанием Уполнаркомзага по Омской области от 18/IX-40 года № 15/189 о предоставлении льгот неплановым переселенцам, прибывшим на новые места жительства в 1939 и 1940 гг., наравне с плановым населением.

Решили:

1. Просьбу членов с/хоз. артели им. ДВКА в количестве 27 хоз. удовлетворить и предоставить им полагающуюся по закону льготу наравне с плановыми переселенцами.

2. Поручить уполнаркомзаг по Н-Тавдинскому району тов. Тупалову произвести перерасчёт указанному колхозу по хлебопоставкам на 1940 год».

Наступивший 1941 год, казалось бы, ничего недоброго не предвещал. В первом квартале колхозу выделили три тысячи рублей (государственный кредит) на покупку скота. Поголовье животных на ферме увеличилось и за счёт зимней окотной кампании. Всё шло по плану: колхоз креп, строил дальнейшие планы, которые увязли с началом Великой Отечественной.

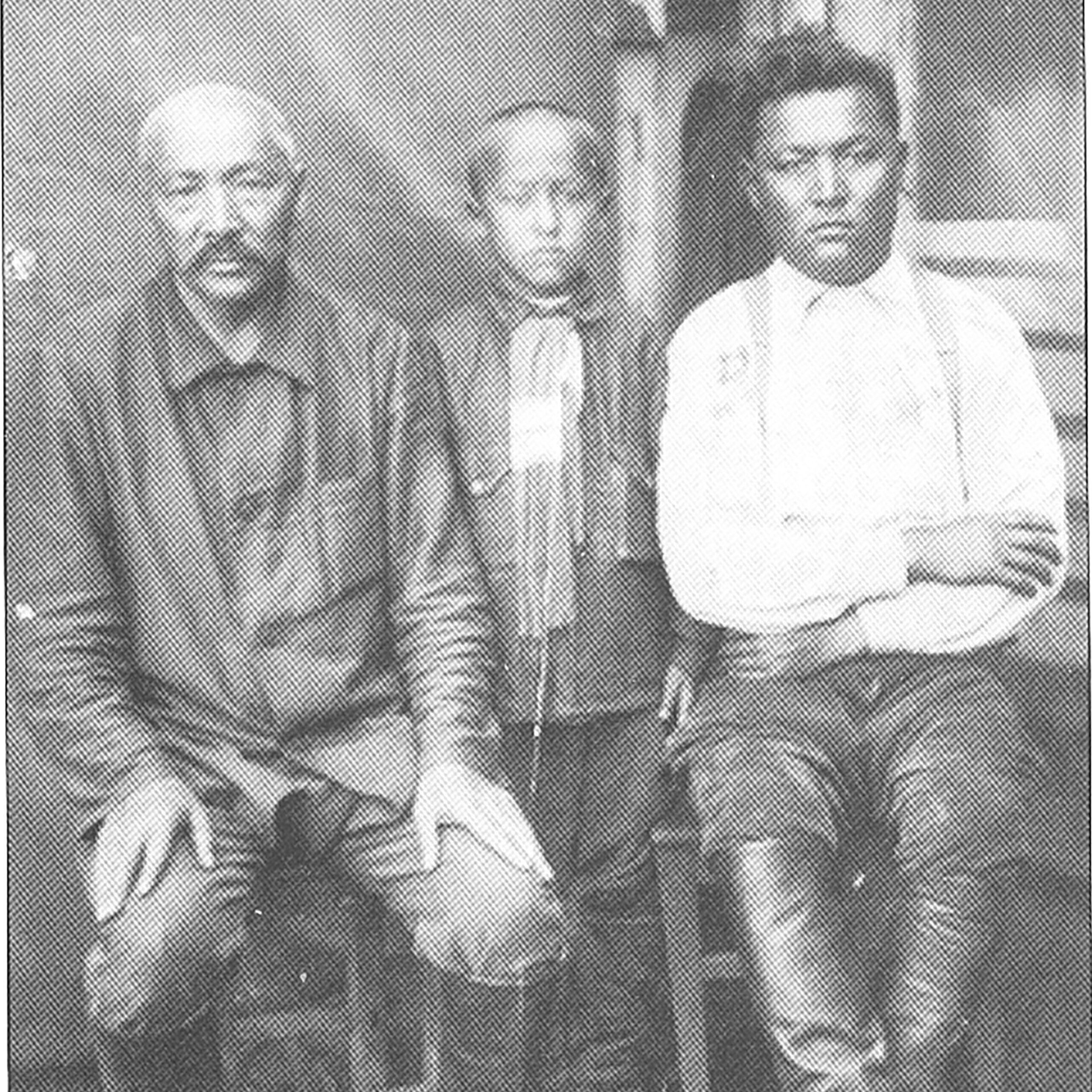

Роковые сороковые. Мырзагали Акишев по приезду в Нижнетавдинский район был назначен управляющим районной конторы «Загоскот». Вскоре по распоряжению райисполкома поставлен председателем колхоза имени Дальневосточной Красной Армии, заменив на этой должности Шериаздана Тасбаева. Известие о нападении фашистской Германии достигло Садок в первый же день. Собрание провели прямо на улице. Мырзагали говорил о предстоящих трудностях, о том, что мужчин призовут на фронт, а вся основная работа ляжет на плечи женщин, детей и стариков. Вскоре председатель колхоза и председатель Ерёминского сельсовета Суханов ушли на фронт добровольцами.

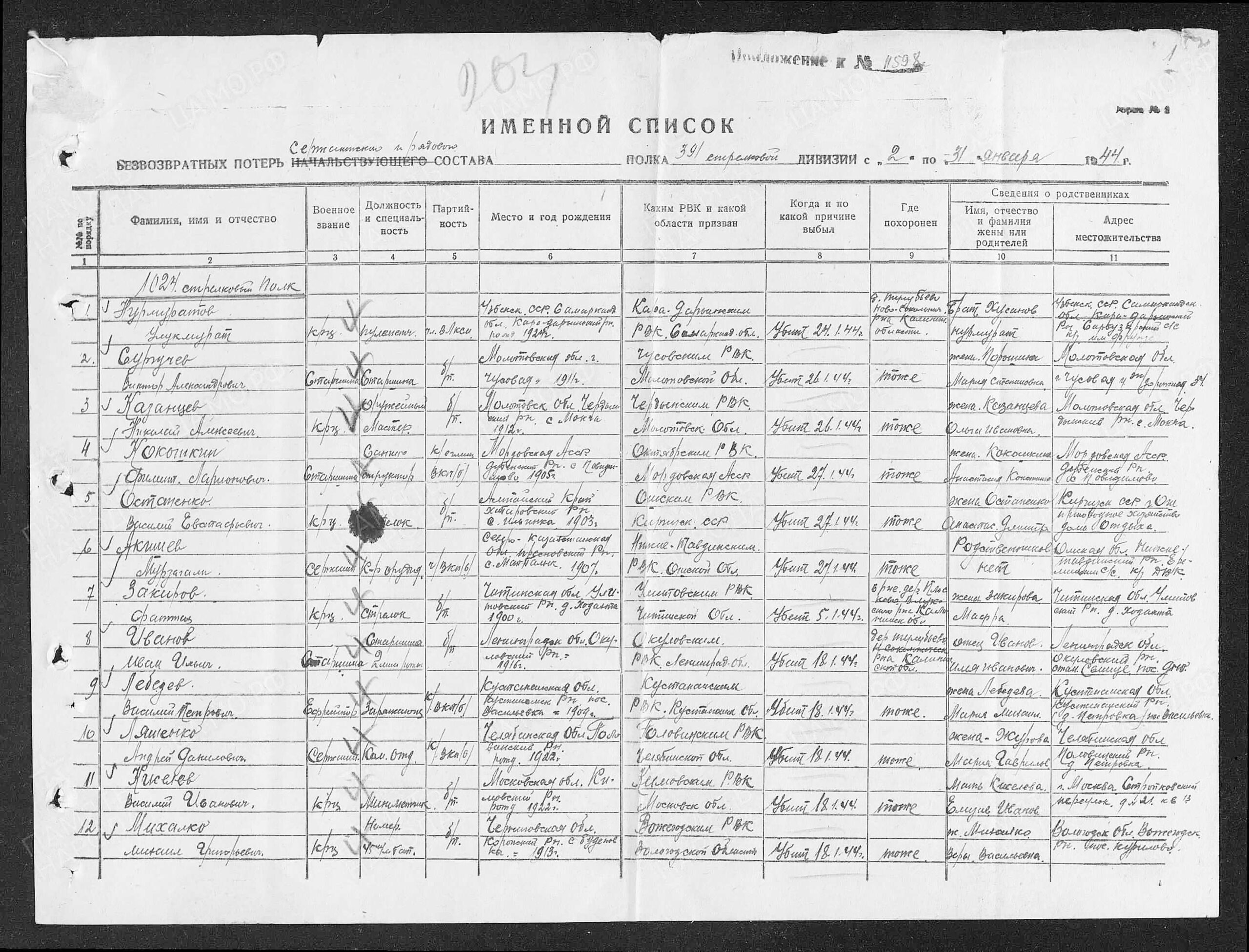

О том, как воевал сержант Акишев, свидетельствует рекомендация, написанная его однополчанином в сентябре 1942 года: «Знаю товарища Акишева Мырзагали по совместным боям с немецкими захватчиками с мая 1942. В 1321 стрелковом полку знают его как преданного, храброго кандидата в члены ВКП (б), знающего своё дело командира орудия. Товарищ Акишев в последнем бою огнём своего орудия уничтожил три фашистских танка, разбил два блиндажа и уничтожил свыше десятка гитлеровцев. Благодаря его храбрости атака немцев была отбита, а товарищ Акишев представлен к правительственной награде». 27 января 1944 года в сражении у деревни Климово Псковской области 36-летний командир орудия погиб. Похоронен в деревне Мякотино Горицкого сельсовета Великолукского района Псковской области.

Многие жители нижнетавдинского аула показали свои стойкость и храбрость в Великой Отечественной войне. Во всех крупных и решающих сражениях участвовал сержант Елубай Елембаев. В составе легендарной Панфиловской дивизии он защищал Москву, затем его воинскую часть бросили в пекло Сталинградской битвы, где он получил ранение. После он был свидетелем гибели на Курской дуге одной из самых боеспособных армий Гитлера. Шестнадцать человек так и остались на полях сражений, погибшие и без вести пропавшие…

На третий год войны в колхозе уже не сеяли пшеницу. По каким-то причинам не давала больше земля урожая. В одну из вёсен оказалось, что кто-то за зиму утащил добрую часть семенного зерна. Хранилище было запломбировано, но стояло на опорах, и снизу можно было свободно проползти. Кто-то вырезал отверстия в полу, а зерно стекало вниз, в мешки. Запасы почти растаяли, и в Ерёминском сельсовете порекомендовали казахам впредь на своих полях сажать картофель.

В январе 1944 года соседи из колхоза «Коммунар» Сосновского сельсовета утащили принадлежащее ДвКА сено. Чрезвычайное происшествие обсуждалось на заседании райисполкома. Проверкой было установлено, что председатель колхоза тов. Николаев увёз 21 тонну. Власти предложили всё вернуть в двухдневный срок, а при отказе – поручить прокурору Нижнетавдинского району Чеканову привлечь оного председателя к уголовной ответственности за хищение.

На том же самом заседании исполком решил передать 35 овец колхоза имени 1-го областного съезда Конченбургского сельсовета казахскому колхозу. Всё потому, что вышеупомянутый колхоз переквалифицировался в рыболовецкую артель. Надо отметить, что, несмотря на трудное время, ДвКА имел достаточное количество скота, ведь кочевые казахи умели бережно обращаться с животными.

Закат ДвКА. К концу Великой Отечественной войны народ стал понимать, что колхоз больше не будет прежним. Молодёжь, которая должна была поднимать хозяйство, сложила головы, часть основателей деревни разъехалась, и не было ни одной семьи, не думавшей о переезде. Сельхозартель постепенно угасала, не в состоянии выполнить план. Второго октября 1945 года в Нижней Тавде вынесли официальное решение о закрытии колхоза и передаче его имущества в «Отряд Будённого» в Ерёмино.

Казахи стали разъезжаться. Прежде чем покинуть ставший за семь лет родным клочок нижнетавдинской земли, они обнесли оградой зират (кладбище), а вокруг прорыли ров, чтобы никакая скотина не могла попасть на кладбище. Кто-то перебрался в Тюменский и Голышмановский районы, другие уголки юга Сибири и Казахстан. Садок перестала существовать как жилая деревня, но осталась в сердцах потомков, которые и по сей день хранят память о ней, о своих отцах и дедах, нашедших приют на сибирской земле.

Судьба отца-основателя. Казахский аул жил автономно. Старики, не боясь преследований, читали намаз, почти всё взрослое население соблюдало пост в священный месяц Рамадан. Но и тут, где почти все приходились друг другу родственниками, у районных властей имелись глаза и уши. Кто-то сообщил в район, что основатель колхоза Ерден Нурпеисов продолжительное время не выходит на работу и агитирует людей к переезду в Казахстан, на землю предков. Мулла был уже не молодым, и на второй год жизни на новом месте сильно затосковал по Родине. Репрессии пошли на убыль, и мысль вернуться посещала его всё чаще и чаще. Не дождавшись окончания посевной, Ерден уехал и вернулся только под закат августа. Согласно уставу сельхозартели людей, отсутствовавших без уважительных причин, полагалось наказывать. Муллой заинтересовалась районная прокуратура. Жителям аула пришлось на собрании вынести решение об исключении уважаемого Ердена из числа колхозников. На следующий день его вместе с председателем колхоза Мырзагали Акишевым вызвали в Нижнюю Тавду на заседание райисполкома.

Вот что значилось в решении: «Нурпеисов Ерден с начала 1940 г. Выработал всего лишь 10,8 тр.дней, а его жена 10 трудодней. Нурпеисов систематически не подчинялся правлению колхоза, самовольно со спекулятивными целями разъезжал куда угодно. Во время посевной кампании после того, как было вынесено решение общего собрания колхоза о использовании кумысных кобыл на посевной кампании, Нурпеисов имеющуюся у него в единоличном использовании кобылу первоначально скрыл, а потом самовольно выехал в Казахскую АССР и проездил 2 месяца. Вернувшись из Казахстана подал заявление о выходе из колхоза и имел намерение уехать в Казахстан, якобы имел там согласие колхоза о его приёме в члены колхоза. До и после возвращения из казахстана Нурпеисов систематически занимался разлагательством трудовой дисциплины в колхозе, вёл агитацию среди колхозников колхоза им. ДВКА о выезде обратно в Казахскую АССР».

Ердену удалось избежать суда. Человек по имени Кази привёз документы из Петропавловска о былых заслугах муллы. Его выпустили из изолятора, он добрался до деревни и навсегда покинул её. Его семья обосновалась в казахском колхозе «Кзыл-Ту» в Омутинском районе, а чуть позже осуществил задуманное – вернулся в Казахстан, вступив в колхоз имени Аманкельды Майбалыкского сельского исполкома Пресновского района Северо-Казахстанской области. Умер и похоронен на родной казахстанской земле.

По материалам книги Калиля Кабдулвахитова «Откочевники»